专访李蔚然|让脑洞飞 《侍神令》特效引领革新

2021-02-13

在电影《侍神令》上映一周之前,我们在酒店见到了刚刚经过一天的采访轰炸,已经非常疲惫的李蔚然导演,但是一提到电影,他立刻就打起精神来,眼睛里闪着创作者的光芒。

用李蔚然导演自己的话说他是一个喜欢开脑洞的人,这一点从早年他给NIKE拍的“Anytime”系列广告中就可以看出来。实际上,不管是拍广告还是拍电影,李蔚然的脑洞从来就没有停止过。

他的新片《侍神令》无论是在美术设计还是在视觉效果制作上,都展现出了导演丰富的想象力。

拒绝循规蹈矩 无数脑洞缔结惊艳效果

他不是一个循规蹈矩的导演,这一点从《侍神令》的特效设定中就可以看出一二。在他的眼中,电影中每一个效果的实现都是由无数个“脑洞”和创意堆积起来的结果。

电影中的大反派慈沐的手,被设定成一个东方魔法生物的形象。“我觉得开了个好大的脑洞”。从简单的一只手,到一个东方的魔法生物,经过了繁复的制作和创意设计。“这种生物现实中你没有参考,但是你就觉得东方的魔法生物就应该是这个样子的。”

晴明和百旎之间的“幻术对决”是电影中视觉设计最为惊艳的一场戏。在最初的设定中,整场戏是发生在海坊主的宝库中,为此还设计了一整套视觉呈现方式。但因为预算限制,最后只能另寻他路。于是便想到了使用“门”来暗喻男女之间的情感,反而让呈现方式变得更有意境。在简单的空间中表现出了一种繁复,这是整场戏给人的最大感受。

“不要逻辑,打断逻辑去思考。”这是李蔚然导演开脑洞的方式。

电影中鳞石塔最终呈现出金光闪闪的效果,而不同于普通的塔,它的作用是一个封印妖怪的结界,该场景的设定颇费一番工夫。“真的想了好多,你看以前的神怪题材影视作品在表现结界的时候,他就是一堆能量。”但是,《侍神令》想要呈现出更丰富的质感,最终呈现出如今的效果。“质地非常浓稠,一边坍塌,一边向下流动”,这样杂糅在一起的质感实现起来非常有挑战。整个过程,突破了固有的思维逻辑,仅仅是在设计这一个环节,就需要导演和视觉设计团队的强大“脑洞”去支撑。

整部影片的场景概念和角色模型设计耗时长达一年多。在整个过程中,每一种口诀的释放方式,每一个角色的设计,角色与角色之间的互动过程需要团队用无数的创意去打磨,这个过程用导演的话说就是“屠杀脑细胞”。

电影中妖与妖之间、妖与人之间的互动都有不同的方式。经常与人类沟通的妖怪,使用的是普通话,而其他的妖怪使用的是“妖语”。为了形成一个完整的世界观,甚至单独设计了妖语。团队单独聘请了一位语言学家,结合了甲骨文和古汉语设计了许多种不同的方案,最终百里挑一。

每一个细节的设计,都是无数个“脑洞”创意累积起来的结果,呈现出如今《侍神令》视觉上的惊艳效果。

数字角色追求真实质感 8个公司700日夜精益求精

谈到此次如此大规模的使用数字角色,李蔚然感觉“给自己挖了一个大坑”,因为如此大规模地使用数字角色,即使在好莱坞的电影中都非常少见。

数字角色的制作是一个复杂的工程,需要对皮肤质感、面部表情、肌肉骨骼进行精确地计算。“真正难的是皮肤”。海坊主的皮肤制作起来难度系数非常高,除了本身材质的选择之外,还要有不同的打光效果。不同效果叠加在一起,才使得皮肤摆脱了胶质的不真实,有了如今真实的质感。

肌肉的运动也是数字角色的制作需要解决的大难题。“骨骼和肌肉要有捆绑有运动,所有的运动方式都要精确的计算。”海坊主这个角色的体型很大,设计形象的时候颇费心思。最难做的是口型,因此角色嘴巴大且质地很硬,脸上几乎没有肌肉,和人的运动方式相比有显著的区别,所以每个字的发音都需要单独设计。而人物台词频繁改动,又导致特效团队徒增了不小的工作量。而声音的设计也根据海坊主的体型做了不小的改变,加入了混响,最后难以分辨出原本的声音,仔细听才能听出来是孙红雷。

因为是纯CG制作的角色,所以海坊主角色身上穿的衣服,也经过细密的特效编织。在制作衣服之前,团队会将中国传统布料拿来做参照物。鞋和手上的戒指等道具也都参照了具体的实物。特效团队精确考证了每一根丝线的编织方式,每一个花纹的结构,以及当衣服动起来的时候,每一根丝线的运动方式。甚至不同光线下,衣服表面应该呈现出的正确质感,都经过精确的计算。

为了将海坊主的衣服做出真实的质感,特效团队用了一年的时间。而衣服的动态效果实现的过程,又经历了数月的精心打磨。最后呈现出的效果,和真实拍摄几乎没有任何差别。

而在数字角色的制作中,最难攻克的是表情。“跟人能有亲切感,能交流。”电影中,有一场戏是晴明的侍神死去,数字角色的眼神呈现出了几种不同的层次,与人充分交流后产生了互动。“我们中间有一个美国的视觉效果总监。当时这个镜头给到他看的时候,他在我们的管理群里说了一句话,说这是他职业生涯里自己做过的最悲伤的镜头。

最后的大战中,有名有姓的数字角色就有20多个,而在群戏中出现的数字妖怪更是数不胜数。电影中最后的大决战,场景十分宏大,而且每一个妖怪都要制作出不同的表情。而在更大的场景中,特别是在群戏中,每一个妖怪的比例都不尽相同,需要单独调整以满足每个场景的不同比例需求。

据导演介绍,电影中有很多特效镜头修改多达100多次,最后终极大战的其中一个镜头,更是修改了300多遍。两年来,参与《侍神令》特效制作的公司一共有8个。导演介绍“每个公司都只接了我们一单”,8个公司全力以赴,其间克服了语言的障碍、疫情的限制等等困难,呈现出如今的效果。

最后《侍神令》如期交上了答卷。

实现特效与东方美学的高度统一 IP汉化寻根传统文化

在李蔚然眼中,技术并不能单独被拿出来,它要始终为故事服务,为审美服务,为情感服务。《侍神令》整体审美取向呈现出东方美学的高度统一。

所以整部电影的世界观是架空的,但是又与中国文化紧密结合。

《侍神令》改编自经典游戏《阴阳师》,从 “二次元”再到“三次元”,“阴阳师”经历了一次飞跃。“电影必须要有电影的语言”,二次元不能直接被转化为三次元。原作游戏的整体风格是日风,要换成中国的背景,就要经过“汉化”。

李蔚然在对“阴阳师”IP进行汉化的过程中,找到了它和中国文化的结合点。

在进行资料考证的过程中,团队发现阴阳寮这个部门在唐朝其实是真实存在的,但更多的只能是看星象。而阴阳术在中国的历史中有记载,并由遣唐使阿部仲麻吕传到了日本。游戏里面的每一个怪物,都可以在《山海经》和中国的其他典籍中找到出处。中国与日本的文化一衣带水,所以电影中的建筑和人物的服饰,都采用了唐朝的制式。

自古以来,志怪传奇就是中国民族文化的一部分,这些民间的神话、传说以及精怪,在中国的文化土壤中生长了几千年,体现了东方人对自然的崇敬感。

这成为 “阴阳师”这个IP能够成功被“汉化”的根基。

整部电影在风格上给观众的感觉是比较精致、考究、华丽、深沉,导演希望电影和游戏的气质是一致的。“我感觉游戏的情感很饱满,整体气质也是很正的,我希望电影也延续这种体验感,能够传递出一种东方的美感。”

电影的场景搭建精致大气。“仅是场景搭建就耗时长达三个月,400名工人夜以继日,置景棚面积更是高达5000平米。”

片中最大的一个场景是晴明的庭院。

庭院占地面积5000平方米,搭建了小桥流水等景观。为了追求逼真的效果,《侍神令》使用了真正的植物来填充景观,并雇佣了园艺师,每日浇水灭虫,悉心养护。森林场景也是在摄影棚内完成的,“站在影棚里,只要是不抬头看到房顶的照明灯,你会觉得他就是一个外景。”

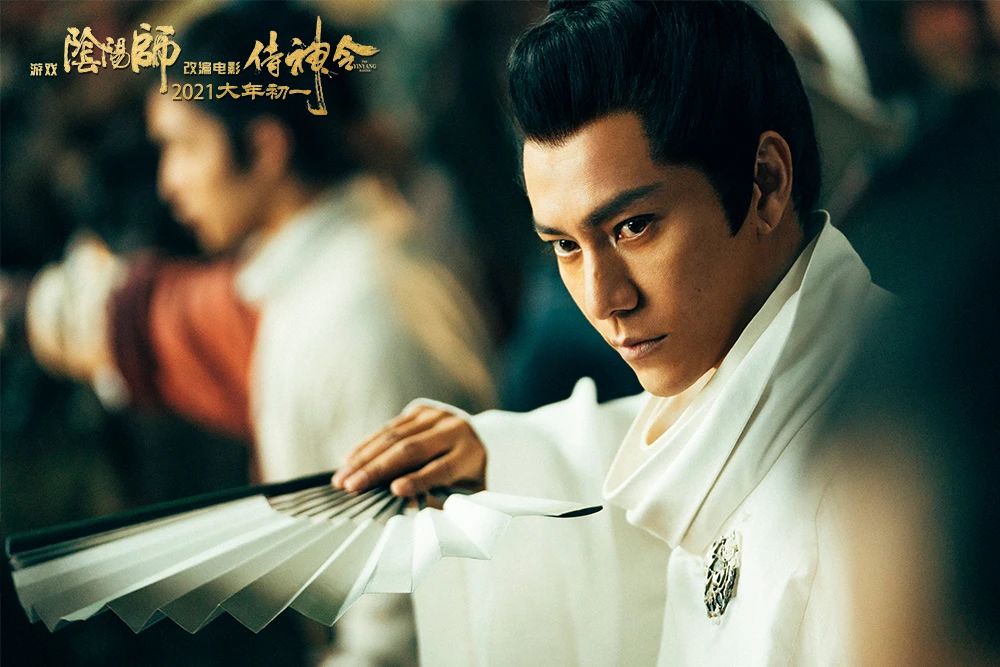

当然除了特效制作和视觉设计之外,《侍神令》呈现出如今的效果,也离不开周迅和陈坤的演绎。“他们都是特别渴望要合作的演员。他们经验很好,演技很好,大家都是有共识的,给我一种从来没有见过的状态。”

拍完《侍神令》,李蔚然自我总结收获很多。“不管是对电影本身的认识,还是对全世界最新的电影的技术,都是一个很大的提升。”