专访《吉祥如意》导演大鹏:每个家庭都是一部“传记”

2021-02-02

摇晃的手持镜头下,一位老人入镜,他手里拿着烟,嘴里念叨着“文武香贵”,在皑皑白雪中向观众走来。此后的80分钟,是一次剧烈的情感冲击,影院里此起彼伏的抽泣声证明了这部影片的巨大感染力。这是《吉祥如意》的观影现场,谁也不曾想到,这样一部让观众潸然泪下的影片是出自大鹏之手。

去年6月,电影亮相第23届上海国际电影节,以好口碑征服了观众,一票难求。

因《屌丝男士》为大众所知,凭《煎饼侠》成为国内最受欢迎的喜剧片导演之一,而今,大鹏用《吉祥如意》撕下了身上的喜剧标签,重新定义了自己。

由于各种原因,和大鹏的见面是在线上。采访日正是影片上映的当天,对话开始前,不时有工作人员找他确认各种物料和行程。关于这部作品,电影人、观众和媒体都带着一堆疑问想要向大鹏求一个答案。

风格迥异却一脉相承

《吉祥如意》是大鹏执导的第三部大银幕长片,也是最出人意料的作品。大鹏暂时离开了熟悉的喜剧类型,转而将摄影机对准周围的世界,将自己的家庭故事原原本本地展现在观众面前,将真情实感毫无保留地表达了出来。

不同于《煎饼侠》《缝纫机乐队》,这一次大鹏尝试着在结构上有所创新。他采取了嵌套的结构去完成一次影像对于情感表达的实验。

“它是带有很强目的性的。2019年4月份在电影资料馆参与的那次短片放映,其实是拍电影的一部分,当时的观众并没有意识到自己其实是在一个片场,却偶然一起参与了这样一次拍摄过程。所有机位按照计划架设好,利用这唯一的一次机会去拍转场的镜头,所以这是通往长片规划的一部分。过去4年以来,参与电影的人都在帮我保守这个秘密,因为针对于一个长片,还有很多的制作的计划,他首先要制作出这个短片,其次要带着这个短片去到一些放映电影节去面对评价,或者有可能产生的收获或者是进行交流,这也是长片电影的一部分。”

“它是带有很强目的性的。2019年4月份在电影资料馆参与的那次短片放映,其实是拍电影的一部分,当时的观众并没有意识到自己其实是在一个片场,却偶然一起参与了这样一次拍摄过程。所有机位按照计划架设好,利用这唯一的一次机会去拍转场的镜头,所以这是通往长片规划的一部分。过去4年以来,参与电影的人都在帮我保守这个秘密,因为针对于一个长片,还有很多的制作的计划,他首先要制作出这个短片,其次要带着这个短片去到一些放映电影节去面对评价,或者有可能产生的收获或者是进行交流,这也是长片电影的一部分。”

而与观众的互动,恰恰就是大鹏最为感兴趣的部分。有评论将这种转变看作是一种“作者化”的表达,大鹏表示认同,他认为评论是导演与观众互动的一部分。“我更在乎的是一种观影感受,与观众的互动是非常美妙的事情。它不只是主动的一种传递,单一项的兴趣。我拍了一个内容我让你看,我也想收到大家的反馈,一部分也是非常吸引我的。所以在做这个事情的时候,从一开始就设计了这样的表达结构,其实是希望情感能够向前传递,向前递进。至于它归于哪一种类型的电影,甚至于它归于哪一种形式,可能在电影上都没有办法给出一个统一的答案。对于我个人而言,它就是在这个时间周期内我特别感兴趣的一种表达。”

在大本人看来,《煎饼侠》《缝纫机乐队》和《吉祥如意》其实是一脉相承的。而这种“一脉相承”大鹏的看法是“它们的共同点在于我作为导演,希望在形式上有所突破和创新,希望在主题上有一些新颖的设定。《煎饼侠》最开始只是一个形象,《缝纫机乐队》的创作动机是因为我很少看到国产电影完整的去呈现一场摇滚演出,而《吉祥如意》是因为我很少看到这种表现形式,虽然后面有一系列的失控,但这才是我最兴奋的出发点。它是一脉相承的,并不是说我要故意用另外一种类型的电影去证明什么。”

从一种现实,到另一种现实

“我开始就想拍姥姥过年的一天,在这一天里她的生活的样子。请刘陆来的目的是扮演我,出发点是想看看一生都在乡下生活的姥姥和一个在大城市打拼的年轻女性之间的对话,她们对人生不一样的看法”

但是一次又一次的意外,导致了影片的方向完全被改变。用大鹏自己的话来说,这是一场“天意”。

其一是大鹏的姥姥突然住院,其二是三舅的女儿突然回家。意外的发生将电影的表达推向了另一个层面。从农村与都市的差别,推向了关于家庭,关于血缘的解读。从电影中,你可以感受到家庭沟壑最深处的连接,无论鸿沟有多深,都无法从真正意义上斩断。

一方面,可以看到大鹏与姥姥之间的亲情连接。而从另一个视角,也可以看到家人之间亲情撕扯之后的弥合。

大鹏出生后,母亲身体一直不好,在全国各地治病诊疗。大鹏是在姥姥身边长大的,而姥姥的突然去世让电影的情绪骤然滑向谷底。

“继续拍摄”,大鹏的决定,让电影表达的内容从一种现实,变成了另外一种现实。

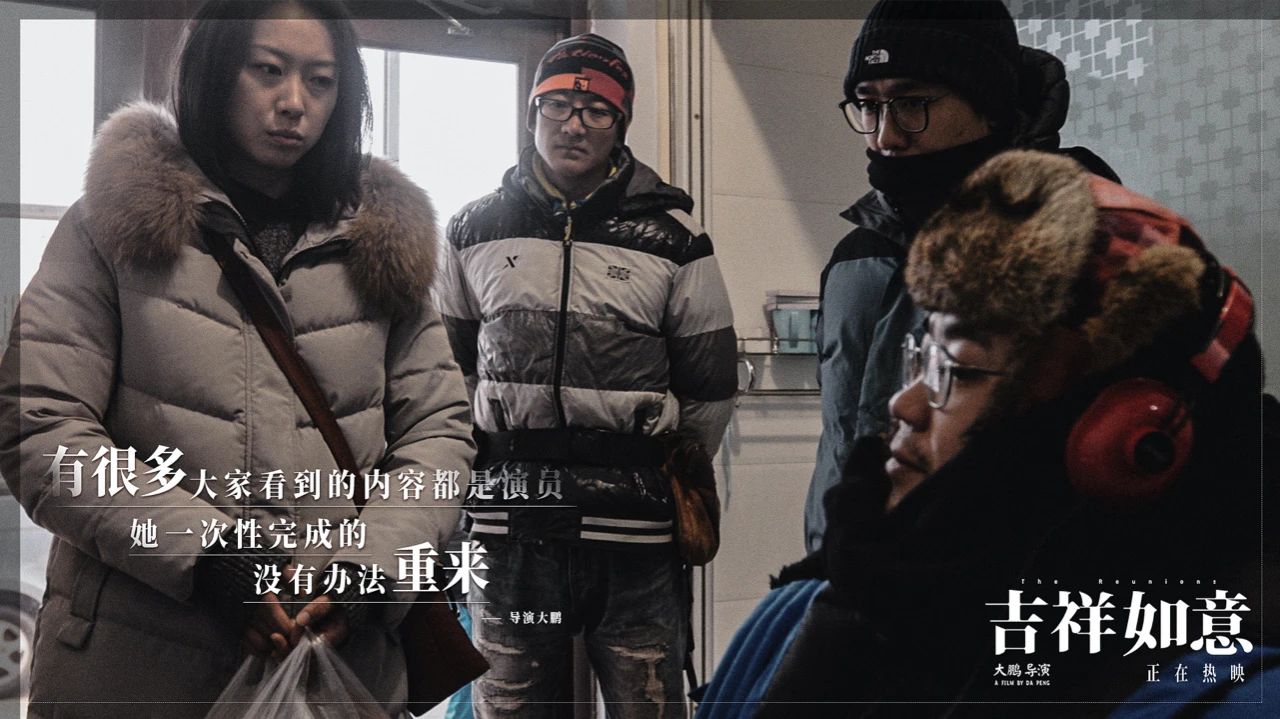

而无论是转变前,还是转变后,真实都是电影所追求的质感。因为真实的捕捉,其感染力永远大于刻意的表演。在大鹏的镜头中,一家人表现出轻松的状态,所以电影的大部分细节都是真实情感的流露。“最开始给家里人打电话说我要回去拍个电影,拍自家人过年,大家不用承担表演的压力,生活发生什么就捕捉什么,所以没有说服过程,家人们都特别接受,非常信任我,积极配合完成。在拍摄过程中,姥姥走了,我用镜头记录下了葬礼,我们把这部影片看做是一个和姥姥的告别。”直到最后送走姥姥,大鹏都没能和她说上一句话,这成为了他最遗憾的事。

这种对真实质感的追求,引发了观众强烈的共鸣。大鹏回忆起在首映礼上观众的反应,“有一个让我印象特别深的观众,他在看完了短片《吉祥》两个月后,某天早上,突然想起这个电影就哭了。说明这个故事击中了很多人,只是我们的防线坚强程度各有不同,所以造成的冲击不太一样。它是我生命当中的一件事,所以自然就成了我的一部分,我相信也是很多人的一部分。”

关注点在于血浓于水的亲情羁绊

姥姥去世后,整个家庭中受到影响最大的是三舅王吉祥。短片《吉祥》正是以三舅的名字命名的,后来成为了《吉祥如意》的雏形。

二十年前,三舅因病伤脑,智力退化,行为举止宛如小孩。病后,妻子和他离婚,并带着年幼的女儿丽丽离去,在这期间,照顾三舅的重任落在了姥姥和兄弟姐妹身上。围绕如何照顾三舅的问题,家人之间表现出了剧烈的冲突、巨大的隔阂,最终爆发为不可控的争吵。

“我很懊恼这次剧烈的争吵是因为拍摄,事情发生的非常强烈,会感觉到被某种东西推着向前,但你不知道会去到什么方向。那个时候,我没办法分裂出两个自己去平衡电影和家人。我很担心他们争吵失控。这样的争吵每个家庭也都会遇到,生活中不可避免,虽然观众看到了这些意外,但是依然能收获共鸣。

大鹏认为,共鸣之所以能够产生,是因为传递的问题具有普遍性。“每个家庭具体情况不尽相同,但都有过类似的情况。它是一个很自然的事情,不只存在于家人之间,任何人、任何情况下都是如此,因为对方不能够完全成为你,就会有不同的看法,所以才会在观影的过程中引发这么多的讨论。区别就在于我很幸运,有一个机会能够把它表达出来,引发了大家的讨论。”

但大鹏个人对此的关注点并不在家庭关系的撕裂,而在血浓于水的融合。

但大鹏个人对此的关注点并不在家庭关系的撕裂,而在血浓于水的融合。

“很多人关心三舅的后续,在影片拍摄完成后,我们考察了周边所有的养老院、看护中心,费用的问题我来解决,然后把三舅送过去,但是家人没有同意。我很难理解,他们在没有方案的时候,我提出了解决办法,他们又不采用。后来,三舅由家人轮流照顾,自己的兄弟姐妹变成了自己的‘妈妈’,所以我想这就是家人。并不是有一个节日就形成了这种亲情关系,而是若干个时间节点,漫长的岁月当中,编织出的一种柔韧的关系。它经得起撕扯,也经得起撕扯之后迅速的凝结。”

家人的凝结,换作另一种说法就是团圆。在特殊的环境下,今年的过年意味非凡,大鹏曾经在首映礼上说,“我们最开始的宣传口号是‘今年一定回家过年’。但是现在的环境比较严峻,所以我们改成了‘盼团圆’。希望大家在可以的时候,一定要多回家,多陪伴父母。”

现如今,空巢老人已经成为了一个庞大的社会群体,年轻人往往为了更好的生活条件或者为了追求梦想,远走他乡。《吉祥如意》很残酷,不管是姥姥的葬礼还是三舅的人生,都真实地让人心碎,但它仍旧温情。

一方面,《吉祥如意》是中国式家庭的缩影,它区别于一般的家庭题材,粗粝真实的力量令观众产生震撼和共鸣,并由此重新思考自己和家人的关系。

另一方面,《吉祥如意》特殊的拍摄方式是大鹏导演创作中的一次尝试,同时也是院线电影市场中的一抹异色,补足了主流影像中完整的中国家庭形象。豆瓣8.1分的高口碑足以证明,这一次真正的打动了所有观众,成功的走进了中国人心里。