黄建新:推动中国电影发展的孺子牛

2021-01-30

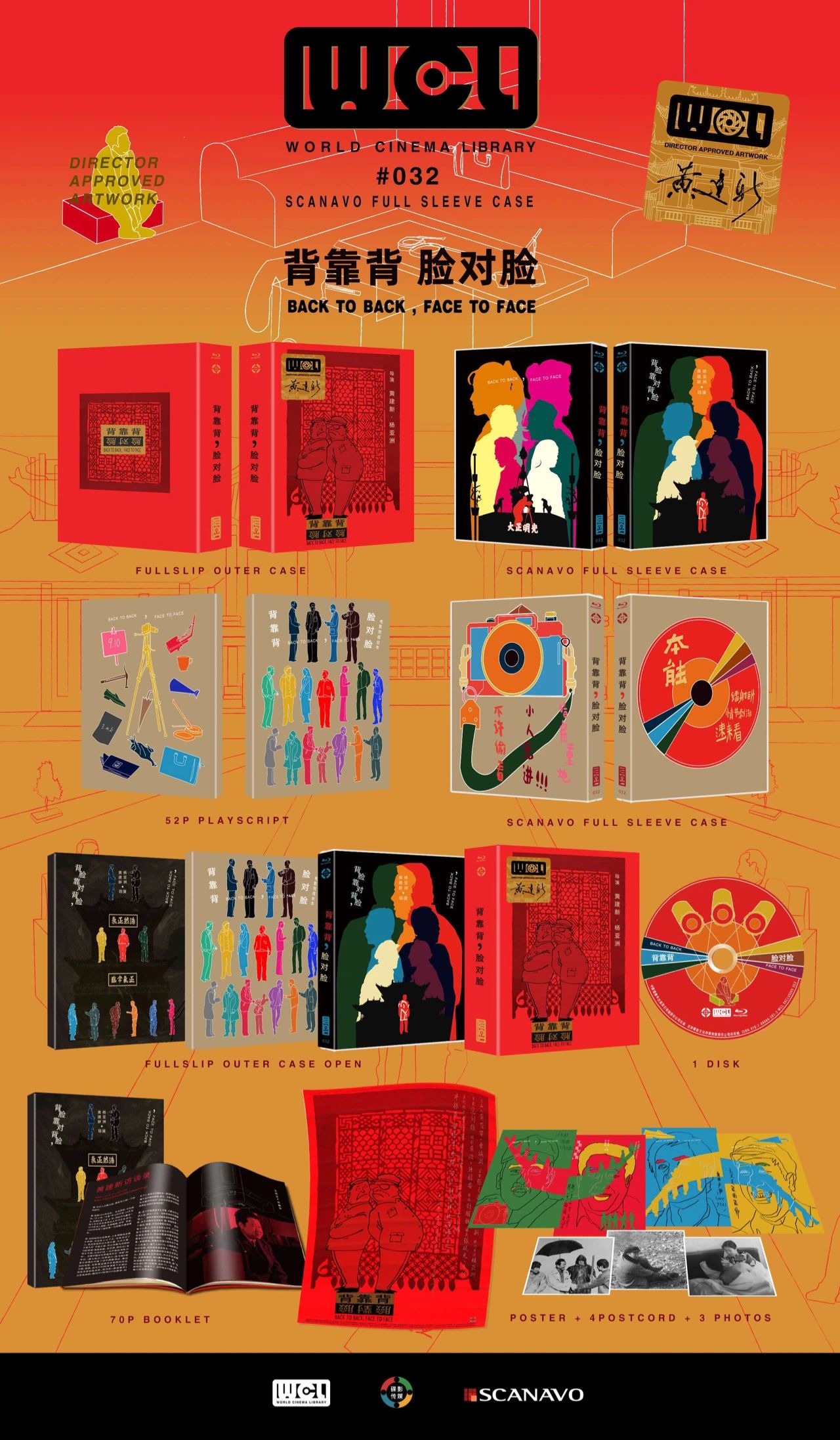

近期,由黄建新执导的影片《背靠背,脸对脸》收藏版蓝光碟片正式发售。

《背靠背,脸对脸》:全景式城市群像

《背靠背,脸对脸》上映于1994年,与黄建新的另外两部作品《站直啰,别趴下》和《红灯停,绿灯行》共同构成了他的“城市百态三部曲”。同年,黄建新凭借该片获得了1994年东京国际电影节大奖的提名,而片中男主角牛振华以其精彩的表演斩获东京国际电影节最佳男演员奖。此后,该片不仅得到了1995年的金鸡百花电影节最佳导演、最佳合拍故事片、最佳男演员、最佳男配角、最佳录音等多个奖项,被行业认可,同时也赢得了影迷和观众的喜爱,被上海影评人奖评选为十佳影片、被第二届北京大学生电影节授予最佳故事片等诸多荣誉。

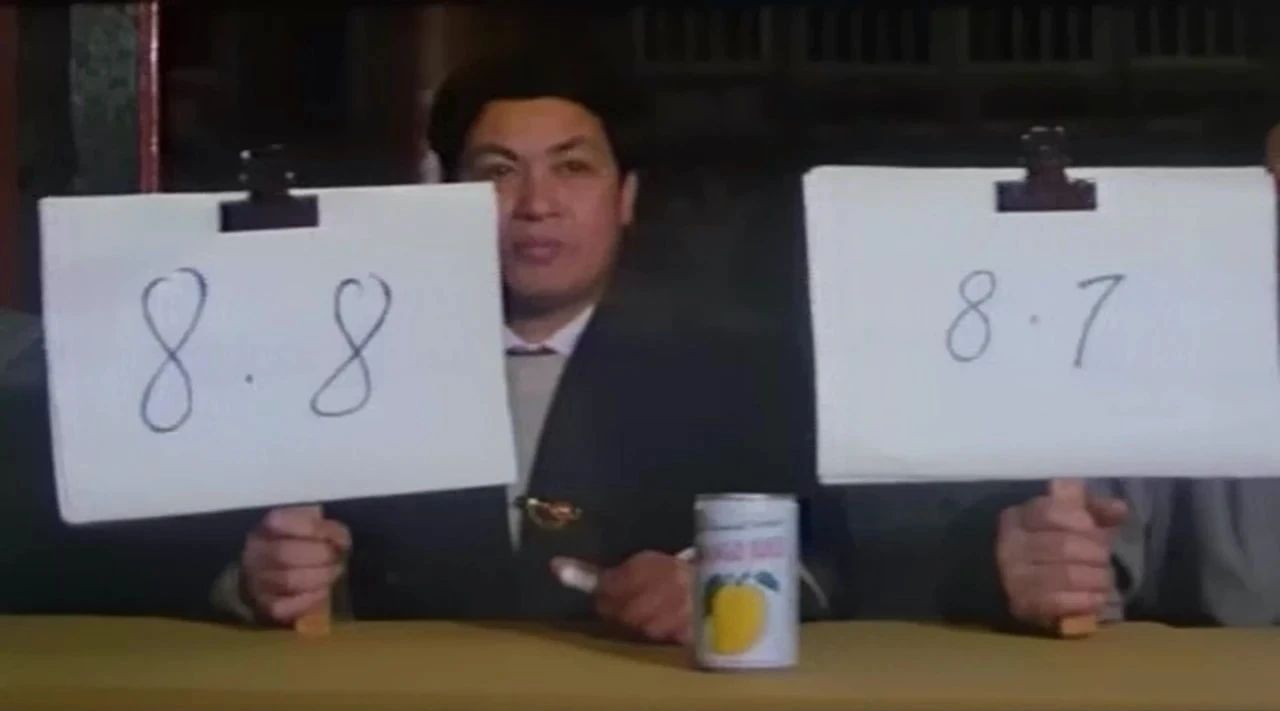

影片围绕着文化馆代理馆长王双立曲折的职场浮沉展开。王双立为人圆滑,精明能干,创下了不少实绩。他一直期盼被“扶正”,却得不到领导的信任。上层领导不仅放着“代理馆长”不扶正,反而空降了两任馆长——老马和局长亲信阎秘书,王双立和两任空降馆长之间,展开了一场“面和心不和”的持久战。在经历了一番又一番“官场斗”后,王双立无奈妥协,接受无法被“扶正”的现实,结果又因阎秘书带下属私奔被紧急召回,影片随着王双立走进文化馆戛然而止。最终他是被“扶正”还是继续“代理”,黄建新并没有交代。这个开放式的结局让影片的内涵更加深刻,王双立是否当上了馆长已不重要,观众已经见识到整个事件中的人性变化,黄建新也通过这个意味深长的结尾实现了对虚伪人性最尖锐的讽刺。

《背靠背,脸对脸》

《背靠背,脸对脸》刻画了一群真实生动极具象征性的社会群像。“背靠背,脸对脸”可以理解为“人前一套,人后一套”。这是对片中人物的精准概括,落实到个体上,则是对王双立最贴切的形容,也是对人性虚伪的辛辣讽刺。黄建新以全景化的方式塑造了王双立的人生。他是文化馆的一把手,成绩突出,却居心叵测,对忠心的下属照顾有加,对不属于自己阵营的同事进行排挤打压;领导评价他“高招特别多,让人防不胜防”;为满足父亲抱孙子的愿望,他动用关系获得二胎名额,明明是新时代的知识分子,却深陷封建泥淖。

除了王双立外,片中其他配角同样十分出彩,李会计狐假虎威、见风使舵,在确定王双立失势后,对阎秘书极尽谄媚之势,迅速摆脱原阵营;老罗此前因生活作风问题被文化馆员工排挤,他视新来的马馆长为救命稻草,没想到老马被赶走,在王双立被架空夺权后,他出现在现场,假意看书,实则看热闹,将小人得志后的落井下石演绎得淋漓尽致,堪称精妙之笔;父亲王鞋匠看似敦厚老实,甘愿奉献,然而在得知头胎是哑巴就有二胎资格后,为抱孙子,诱骗孙女喝烟油,想要毒哑孙女,期间老人良心的不安、局促、动摇和狠心等心理状态尽数展现在一双倒烟油的手上。凡此种种,片中不胜枚举。该片以精彩的人物群像,构建起一种辛辣的讽刺风格,用一种黑色幽默批判了社会中人性的虚伪。

《背靠背,脸对脸》

《背靠背,脸对脸》虽是一部老电影,但时至今日,其影响力依然巨大。此前,编剧黄石在书中提到,她曾多次观看《背靠背,脸对脸》,在拍摄《不成问题的问题》时,参考了片中“李会计”的角色形象。

中国城市题材电影的先行者

《背靠背,脸对脸》充分展现出了黄建新影片的风格特点:城市题材、辛辣讽刺。而这一风格与第五代创作群体的历史反思视角,乡土题材有所区别。黄建新选择了完全不同于其他创作者的道路,成为一名城市电影的先行者。

张艺谋的《红高粱》《大红灯笼高高挂》以乡村为背景,色彩使用狂放大胆,表现出原始生命的张力;陈凯歌的《孩子王》《黄土地》也都是发生在农村的故事,《黄土地》夸张的构图比例深化了影片的内涵。再追溯到第五代创作的擎始《一个和八个》,同样是抗战时期的农村故事,其黑白灰三色的运用产生了雕塑般的力度感。

黄建新的影片从处女作《黑炮事件》开始,到《错位》《轮回》再到“城市三部曲”,除了一部《五魁》之外,其他作品均是围绕城市展开的。

《黑炮事件》

《黑炮事件》

在《黑炮事件》中,工程师赵书信因丢了一枚象棋子“炮”而引发出一系列荒诞不经、啼笑皆非的故事,对城市语境下刻板教条的规则进行了批判和反思;《站直啰,别趴下》则通过对个体户、作家与干部三个象征改革开放后中国三种不同文化与社会身份的主要角色的刻画,传达出商品经济时代和中国城市发展中的旧有文化社会体系之间的冲突;在《背靠背,脸对脸》中,选取了坐落于古建筑群中的文化馆作为故事发生的地点,而文化馆也被现代城市所包围。传统建筑象征着中国传统文化中的伦理道德以及人性的质朴纯真,而现代人的城市生活则代表着发展进步以及城市人的异化。二者通过王双立的家庭生活和工作日常构建起链接,在他的人生中实现了对话。片中大量写实和写意相结合的镜头,仿佛面对人性虚伪的一声叹息,达到了“言有尽而意无穷”的境界。

《站直啰,别趴下》

城市主题是黄建新电影的肉体躯壳,而批判精神则是灵魂主旨,二者相辅相成、相互成全。黄建新电影中的城市没有光怪陆离的霓虹灯,也没有车水马龙的康庄道,更没有熙熙攘攘喧闹的人群,这些早已被定型化为“标准城市”、具有显著象征意义的画面。他的影片中更多出现的是城市中的传统建筑、建设中的工地、职工的筒子楼等,他消解了“城市画面”的程式化表达和大都市“幻想”,转而表现出当时中国城市最真实的姿态——发展中的、动态的、充满人情味的社会杂糅体。

《红灯停,绿灯行》

中国监制第一人,助推电影产业升级

《真实的谎言》

开拓市场的责任自然落在了已经具有成熟电影操作能力的导演身上,但究竟应该怎么做?当时没有人知道。于是,站在新起点上的中国电影人开始了漫漫求学路。

《墨攻》的成功让越来越多的国产电影意识到监制的重要性,但彼时业内的专业监制严重不足。那些年,黄建新每年都要监制五到六部的作品。与此同时,一方面他不断向产业内灌输监制理念、发掘培育新人;另一方面他也在不断发动身边的资深导演、编剧参与到监制工作中。黄建新将“监制”带入到中国电影的创作中,以第三方的角度协调投资方和创作团体间的关系,既满足了电影商业化的需要,又解放了导演,让他们可以专心于创作,这有助于中国电影工业化体系的建立。

近年来,众多资深电影导演也开始做监制工作,拍摄出诸多优秀作品,扶持了大批青年导演,这得益于黄建新对监制这一身份在中国电影体系中的推广和完善。

2009年,黄建新受时任中影集团董事长韩三平的邀请,联合执导了影片《建国大业》。他们决定,用商业电影的思维来拍摄主旋律电影。《建国大业》上映后,一举夺得当年内地电影票房榜的冠军。而该片也开启了中国主旋律电影商业化的全新模式,成为中国电影市场的新标杆。此后,《智取威虎山》《湄公河行动》《我和我的祖国》等主旋律商业大片相继而起,取得了令人瞩目的市场成绩和口碑评价。黄建新在电影的艺术价值和商业属性之间找到了平衡点,推动了中国电影的转型升级,在构建中国特色的社会主义电影事业上作出了突出贡献。

韩三平和黄建新