银幕亮起:「离别」总有「重逢」时

2020-07-26

阔别180余天,我们终于等到了影院复工的日子。

对于观众和影迷而言,影院复工意味着电影重新回归生活。而对于导演与各个环节的电影工作者,电影回归则多了一丝梦想重燃的意味。

以激励、传承为创立初衷的中国电影导演协会在八万块银幕重新亮起的时刻,决心以激励、致敬、传承为宗旨,用实际行动助力影院复工。

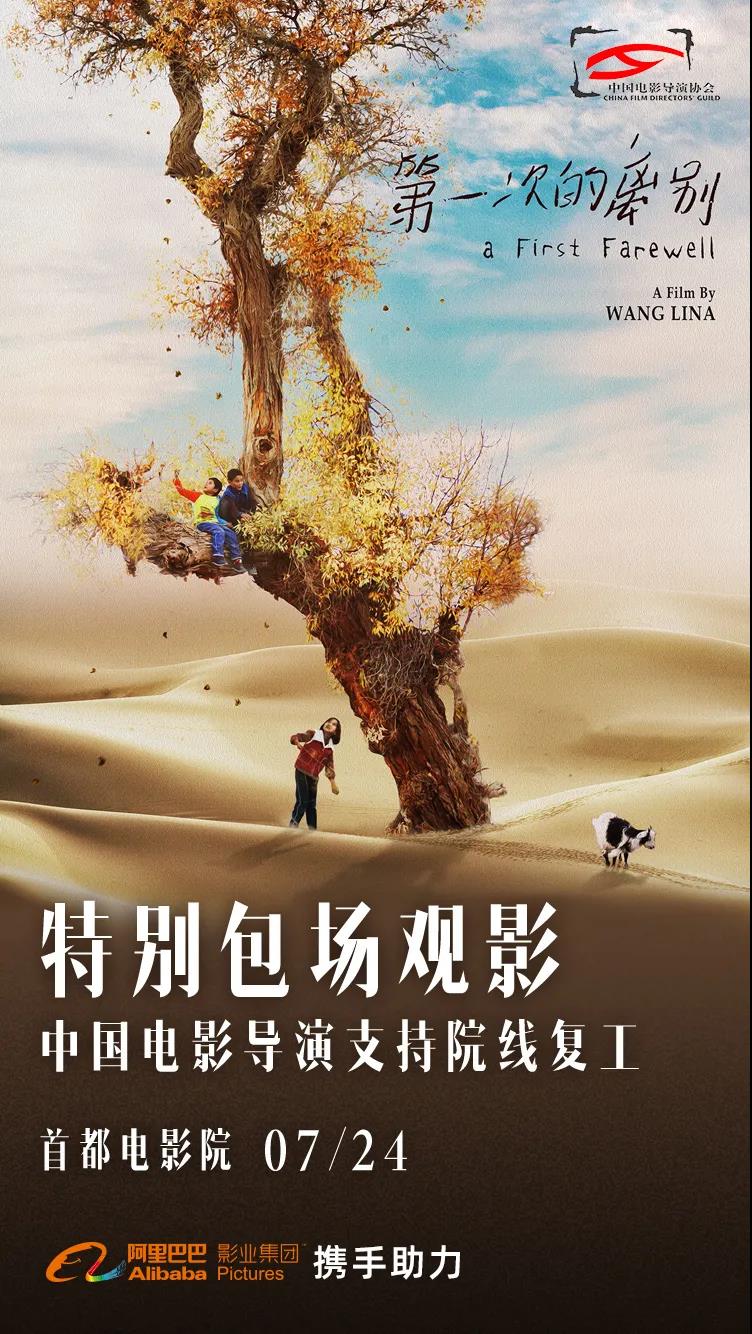

所以在7月24日影院复工首日,我们与阿里影业携手在首都电影院共同组织了电影《第一次的离别》包场观影活动,助力影院复工。活动现场,导协会员夏钢、陶玲玲、张革、孙达等导演,青葱计划导演高临阳、浦敏枫、纪易达都前来观影,为新人导演的电影作品以及整个电影行业积极发声。

选择《第一次的离别》,有着导协深层的考虑。一方面,影院复工初期面临片荒问题,《第一次的离别》决定复工首日上映,鼓舞了整个行业的士气。另一方面,影片在第31届东京国际电影节与第69届柏林国际电影节等国际电影节上获奖,质量有所保障。再加上电影题材是儿童成长,又是新人导演的处女作。所以中国电影导演协会会长、导演李少红表示,“无论从力挺院线的角度、支持好片子的角度,还是鼓励新导演的角度,我们都希望能带动更多的人走进电影院,观看《第一次的离别》这部电影。”

从题材上看,不同于商业片,《第一次的离别》有导演对家乡新疆特别的情感,有作者对童年时光质朴的表达,是一部充满诗意和深情的电影。影片中的童年往事都是从生活中来,有浓厚的生活质感。但影片在几位孩子自身的成长之外,也表现了家庭以及教育等问题,这让电影与大多数人的现实生活有了更多“对话”。

在表演上,《第一次的离别》中非职业演员的精彩表演是一大亮点。他们的表演不仅源于自身的生活特性,更源于他们对生活瞬间的捕捉,展现了质朴的自然之美。

情节上,影片饱含孩子在成长过程中的体验,比如小男孩艾萨,面对患病的母亲被父亲强行送去养老院、面对童年好友的离开等变故,所表现出的天真与敏感。这份敏感让他在成长过程中更容易观察到微小的离别,影片中围绕亲人和朋友“离别”的主题也贯穿始终。

实际上,影片中的“离别”也和影片外的现实有所关联。在电影阔别半年后,无论是电影人还是普通观众都在昨日的观影交流环节中表达了“离别电影院太久,这是‘自己告别电影院最长一次’的离别心声。”

而《第一次的离别》自7月20日上映以来,在影厅上座率必须低于30%的要求下,已经获得超过400万元的票房,这一成绩既是对新人导演处女作的肯定,也是对疫情影响下中国电影的鼓励。

如今伴随影院陆续复工,我们举办的这场“电影回来了”主题包场活动,也由衷希望能吸引更多的观众走进影院,共振电影产业。

在中国电影前行的道路上,中国电影导演协会始终不忘初心,为中国电影与电影人奉献自己的力量。也在积极培养新人导演,为中国电影行业继续输送专业的电影人才。

包场观影之后,第十一届中国电影导演协会2019年度表彰大会即将开启,我们在用实际行动助力影院全面复苏的同时,也在力所能及的支持中国电影,支持光影的力量。